The Limbo of Empathy

1.a picture:知らない女の写真

The Limbo of Empathy ‐ 目次

1.a picture:知らない女の写真

夏休みの半ばを過ぎた頃だと云う。

レイミさんはカフェのアルバイトを終え、街明かりに浮かぶ往来へ出た。生暖かい風が頬を撫でるのを感じた。月の色の濃い、ゆっくりと垂れて底に溜まって行く様な夜だった。

道路沿いのベンチに腰かけてスマートフォンを眺めていると、傍に車が停まった。

助手席のドアが開き、「お疲れー。」と云ったので、

「ありがとーヨウ君。お腹空いたー。」

ヨウ君は年上の恋人で、社会人だった。

「サイゼ集合だしついでに飯食おう。俺も腹減った。」

この日は仲間同士で肝試しを行う段取りとなっていた。レイミさんと恋人のヨウ君、またヨウ君の友人四名がこの日集まっていた。

夕食を上がり、レストランを出ると目的の場所へ車を走らせた。レイミさんはスマートフォンを眺めたり、真っ黒な車窓へ何となく目を向けたりしていた。目的地は山奥の廃病院で、嘗ては精神病患者を監禁に近い方法で引き受けていたと云う。廃病院となった経緯は知らないが、人体実験を行なっていただとか、患者が医師や看護師を殺害しただとか、火事が起こり逃げ遅れた患者達が相当数亡くなっただとか、暗い噂には事欠かなかった。その為、今も所謂心霊スポットとして地元の人間には有名だった。先に挙げた内容に沿った幽霊が見られるだとか、階層の数が増えるだとか、入れば自分達も気が触れてしまうだとか、しかし最も有名ないわくは別にあった。

不意に車のヘッドライトに鉄門が照らし出された。門には古びた看板がかかっており、関係者以外立入禁止とあった。

「おーここか。」

ヨウ君が感心した様な声を出すと、後続の友人達が追いついたらしく、俄に車内が明るくなったと思うとまた直ぐに暗くなった。門の向こうは矢張り真っ暗で、病院らしき建物はおろかものの形も解らない。

車を降りると友人達も外へ出ており、皆して門の前へ集まった。

「昔さー、先輩がここで幽霊に取り憑かれたんだって。」

誰かが云った。

「お祓いに行っても駄目で、結局バイクで事故って死んじゃったらしい。」

「えー、こわーい。」

レイミさんはヨウ君の腕を抱いた。

「まー行って見ようや。ヤバいの撮れたらユーチューブ上げようぜ。」

門をよじ登り、向こう側に降りると不意に辺りの空気が湿っぽく、冷たくなった気がした。

暗いので解らなかったが、幾らも歩かない内に病院の門構えが見え出し、やがて建物の入口までやって来た。懐中電灯の明かりに浮かび上がった病院は、割れたガラスに夥しい落書きと、いかにも廃墟然とした佇まいだった。

「雰囲気あるねー。」と誰かが云った。

レイミさんは肝試しを遊園地のお化け屋敷の様なものと考えていた。しかし今目の前にあるこれは、その様な生易しいものではないと思った。

「ねえ、ほんとに入るの?」

ヨウ君に小声で問いかけると、

「当たり前じゃん。こわかったら手握ってな。大丈夫だから。」と返って来た。

矢っ張りヨウ君は頼りになると安堵して、先ほど感じていた不安はかき消えてしまった。

一行は中へ入ると、懐中電灯の明かりを頼りに辺りを見回しながらゆっくりと院内を進んだ。受付や待合など、病院の面影が見て取れた。しかし有名なだけあって荒れ方がひどく、ガラスと云うガラスが割られていたし、何かを燃やした跡や、ナースステーションの様な部屋に数多のベッドが押し込まれたりしていた。建物は三階層から成り、地下はなく、病棟には鉄格子のはまった廊下や部屋が見受けられた為、監禁に近い方法で患者を引き受けていたと云うのにも合点が行った。

一階をあらかた見回った所で誰かが云った。

「んじゃぼちぼち、目探すか。」

「さんせー。」

割れたガラスにまみれた階段を恐る恐る上りながら、レイミさんはヨウ君に訊いた。

「ねえ、目って何?」

「病院のどっかに、でかい目の落書きがあるんだって。それが一番ヤバいらしいよ。見たら死ぬんだって。」

「えー。即死?」

「即死。」

不気味な廃墟だったが、人数もいる上に落ち着き払ったヨウ君を隣にしている為、レイミさんには未だ笑う余裕があった。

二階へ上がると、誰かが「あ。」と声を上げた。

「何かある。」と云って照らした先に、ちいさく四角い紙切れの様なものが落ちていた。

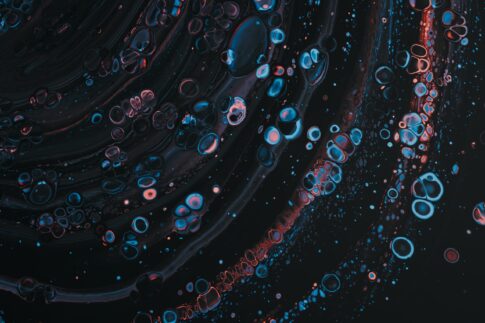

行って拾い上げると写真だった。白黒だったが、古いのか新しいのか解らない。髪の長い、白い服を着た知らない女がこちらへ振り返りかけている様子を写したものだった。

「うわー気持ち悪。」

「写真撮っとこう。持って帰りたくないし。」

「戦利品じゃん。持って帰ろうぜ。」

「えー、俺やだからな。」

口々に感想を述べながら、皆してスマートフォンで撮影している。レイミさんも便乗して撮影した。夏休み明けの話の種になると考えたからだった。

結局写真はその場に放って置く事として、先程と同じく二階のフロアを見て回った。一階の時と同様にこれと云ったものは見つけられなかった為、一行は三階へ向かった。

階段を上る途中で誰かが云った。

「さっきの写真。ここで出る幽霊写したやつなんじゃね?」

「うわーグロいグロい。グロい事云うなって今。」

先程の女が病院を徘徊している様を思い起こすと、総身が泡立つ様な心地がした。

「ヨウ君。……。」

レイミさんはヨウ君の腕に縋りついた。

「おいー。人の彼女こわがらせんなよ。」

「レイミちゃんご免って。でも雰囲気出ていいでしょ。」

三階へ着いた途端、何者かの視線を感じた。気のせいかも知れないが、確かに誰かに見られている様な気がする。しかし懐中電灯の明かりの差す方より外は真っ暗闇で、こんな所で自分達を伺う者が潜んでいるとは考え難い。レイミさんの外にも同様の思いでいる者がいるらしく、あちこちを見回したり、物陰に慎重に光を当てたりする者もあった。

「なんか。空気変わったな。」

「ああ。……。」

病室と云ったものは一旦放って置き、ひたすら廊下を歩いている。件の目は廊下の突き当りにあるとの事だった。時折視界の端に何かが映る気がする。開け放された病室の入り口やガラスのなくなった窓、床の隅と云った所に、白っぽい何かが出たり入ったりする様な感覚がある。しかしその方を見た所で何もない。レイミさんは目を閉じてしまいたいと思った。もうこんな所になぞいたくはないが、これからひとりでこの病院を出て行く所を想像すると脚の竦む思いがする。

「おい。」

横を見ると友人のひとりが廊下の行く先に懐中電灯を向けたまま動かないでいる。

「あった。あったぞ、」

そこまで云うと、

「ヤバい。ヤバいヤバいヤバい。」と呟きながら後ずさった。

皆その方へ目を向けた。廊下の突き当りの壁一面に巨大な目が描かれていた。

曼荼羅を連想させる、緻密な極彩色の落書きだった。何か得体の知れない雰囲気に圧倒され、暫くの間皆黙って目を見詰めていた。

こちらから見て目の左側にある病室の、嘗ては扉があったのだろうけれども、今はもう単なる四角い穴となった所から、白いものが出て来た。それが先程写真に写っていた知らない女だと解ると、誰からともなく悲鳴が立ち、誰からともなく来た道を駆け出した。女はこちらから見ると真横を向いている。長い髪に隠されて顔は見えない。あの写真を思い出す。これからこの女はこちらへ振り返るのだろうと思う。レイミさんはもうこの場にいられなかった。

「ヨウ君。」と声を出すなり、ヨウ君はレイミさんを突き放すと叫びながら一目散に逃げ出した。はずみでその場にへたり込んでしまったので、立とうとしたが力が入らない。周りにはもう誰もいなかった。後ろには目と、あの女がいる筈だったのでその方は決して見たくない。レイミさんは廊下を這うようにして進んだ。あの女が近づいて来ている気がする。振り返ってはいけないと、烈しい恐怖に苛まれながら、ようよう階段まで辿り着いた所で立てるようになった。

レイミさんは病院から飛び出すと、車を停めた方へ走った。ヘッドライトの明かりが見えたので、門へ向かいよじ登ると、誰かが引っ張って助けてくれた。ヨウ君ではなく、ヨウ君の友人のひとりだった。

「ヨウスケの奴マジかよ。行こう、逃げるぞ。」

明かりのある所まで戻って来たので、一旦付近のコンビニへ行って車を停めた。

「ヤバかったなー。見て。鳥肌。マジヤベーもん見たわ。」と云ってため息をつくと、

「ヨウスケはさ、俺がぶっ飛ばしとくから。つうか俺も普通に逃げたし。でも車戻ったらレイミちゃんだけいねーじゃん。ビビりながら待ってたよ。戻って来なかったらさー警察呼ぶつもりだったし。帰って来れてよかったーマジで。うわーマジ、こんな事ある? ヤベーマジで。」

貰ったコーヒーに口をつけると、段々と躰が震えて来た。

「ありがとうございます。……。ほんとに。ありがとうございます。」

そう云ってレイミさんは涙を流した。

それからだと云う。

日々の明け暮れのふとした折々に、あの女が現れるようになった。

部屋のクローゼットを開けた拍子に横目に見る窓の外に、食器を片付ける際に壁と冷蔵庫との隙間に、髪を乾かす間の鏡の隅に、家の中ばかりではない、往来を雑踏する人波の中にも、あの写真の姿の通りの女がいると云う。

そして何となく、こちらの方へ段々と顔を向け出している様に思われた。見る度にそう思うので、確認しようかと考えたが、あの日撮影した写真は見たくないのでもう消してしまった。

レイミさんには予感があると云う。あの女が仕舞いまでこちらへ振り返った時、恐らく自分は死ぬのだろう云う予感が。